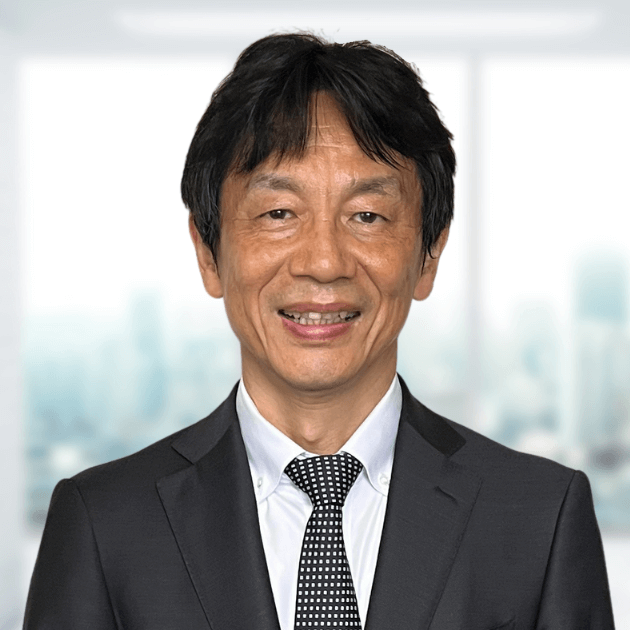

公認会計士・税理士

元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。

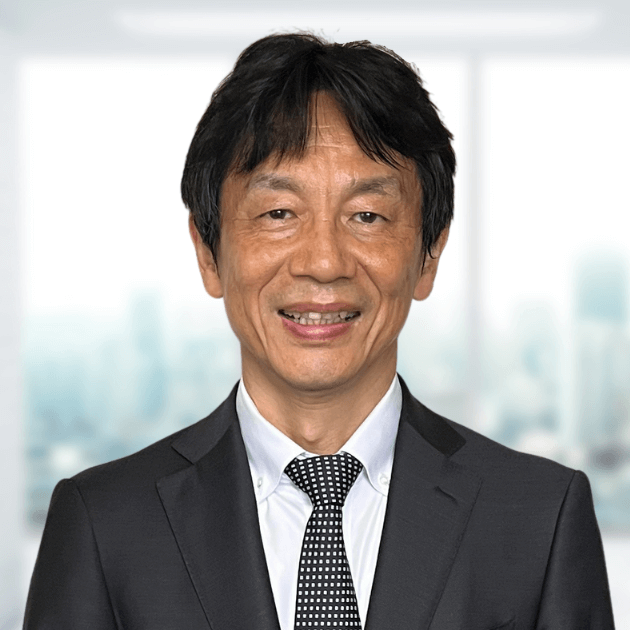

公認会計士・税理士

元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。

創業者でも、数多くの助成金が活用できます。

ハローワークなどの窓口に行けば、受給の可能性のある助成金について最新情報を提供してくれます。

経産省の補助金も経産省のHPをみれば数多く、案内されています。創業助成金や持続化補助金、ものづくり補助金は、創業者でも利用できます。

ただ、補助金・助成金は、無条件に支給されるわけではなく、要件をクリアするためにさまざまな規則や管理制度を整備しなければなりません。

返済不要であるメリットがありますが、お金をもらえるのが数カ月先となるというデメリットがあります。

また、一般的に金額も大きくはありません。

ですので、補助金・助成金は、資金調達源としては、創業融資の補完としてとらえるべきでしょう。

創業のときは当初の時期が資金繰りが一番くるしいので、そこは、創業融資で乗り切る必要があります。

創業者向けの融資は焦げ付くことが多いので、一般の銀行は提供していません。

リース会社なども創業企業はいやがります。

創業者向けの融資は、公的な金融機関しか提供していません。

日本政策金融公庫と制度融資の2種類です。

また、必ずしも、すべての申込者が借りることができるとは限りません。

自己資金の多寡、事業経験、創業計画書のち密さ、資金繰り計画の健全性等の観点から審査されます。

ただ、質問者様の場合には、長期の事業経験があり、また、借入額が自己資金の倍額以内に収まっているので、創業計画書や資金繰り計画で手を抜かなければ、審査は問題なくパスできるものと思われます。

自己資金は予備資金として別途、手をつけずに保管しておきたいとのことですが、この発想を全面に出すと、公的な融資とはいえ、謝絶されますのでご注意ください。

創業融資にかぎらず、金融の発想は、

『必要な設備投資や運転資金が、自己資金だけでは不足するので、その不足する部分を借りる』なのです。

かつ、設備資金は将来の利益から、運転資金は将来の売上から返せる目処が立っていることが要件です。

創業融資を借りる際には、資金繰り計画を作成する必要があります。

資金繰り計画のなかで自己資金を予備費としてそのままとっておくようなプランだと、『貸さなくてもやっていけるじゃないか!』と判断されて、減額されるか、あるいは謝絶されます。

資金使途として余裕資金の確保は、認められていないのです。どうしても余裕資金が欲しければ、個々の経費をちょっと保守的に計上するしかありません。人件費、広告費、IT関連費用、経費化される設備費などに分散して常識的に許される範囲で大き目に計上して融資額を膨らませるしかないです。

設備資金は、取得したことの証明が求められ、ほかの目的に使うと融資契約の違約行為としてへたをすると一括返済を求められますのでここは操作しないでください。

general